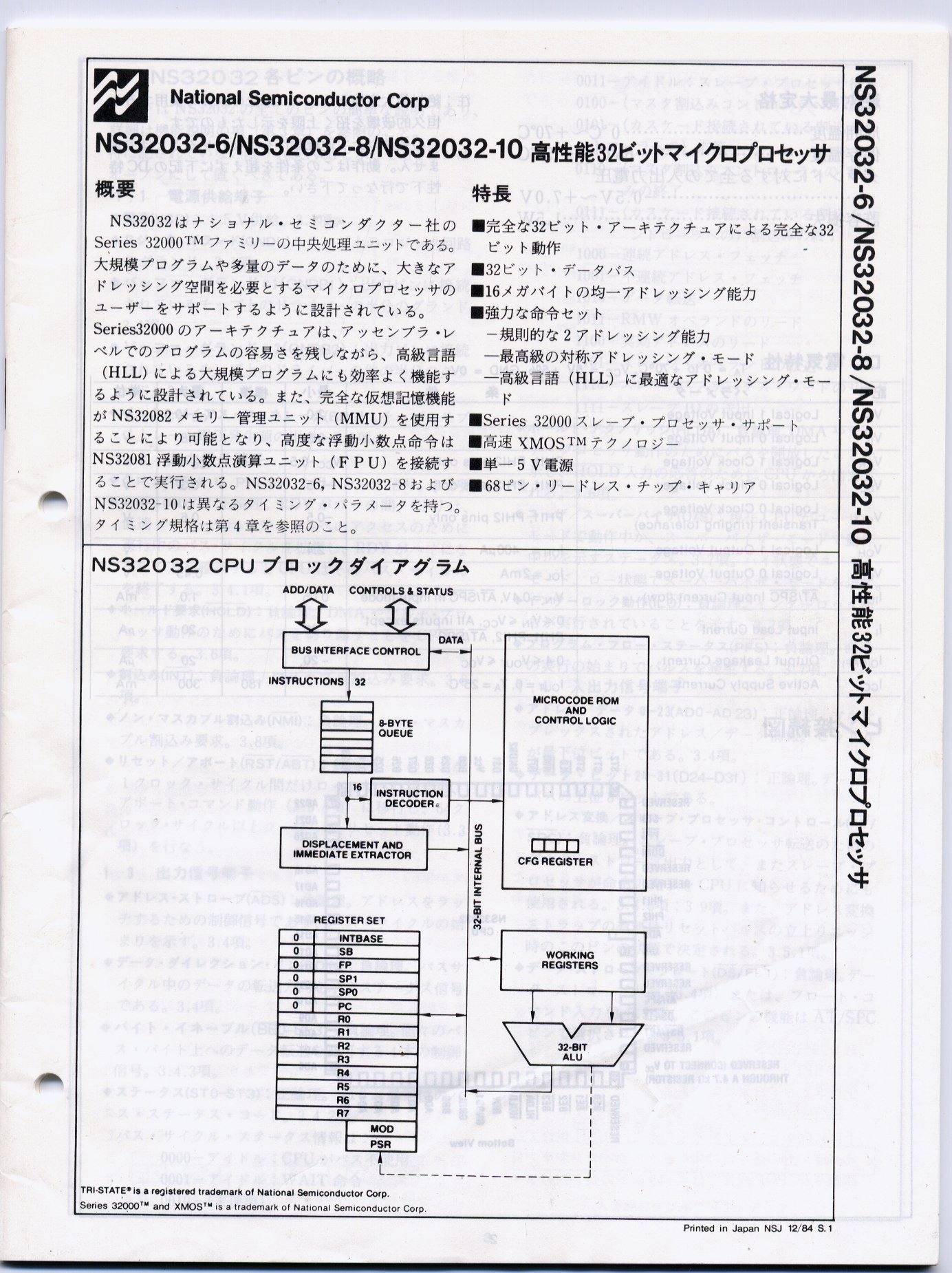

僀儞僥儖俉侽俉侽側偳偺儅僯儏傾儖昞巻

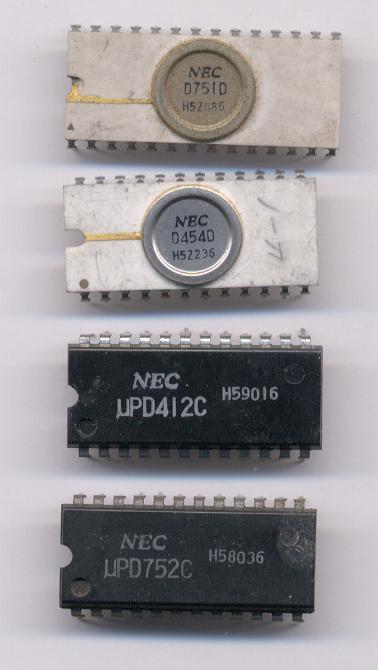

俶俤俠丂兪俠俷俵亅係丄係價僢僩俠俹倀 丂儌僩儘乕儔俇俉侽侽丄俉價僢僩俠俹倀

丂倅俉侽丄俉價僢僩俠俹倀 丂俠俹乛俵偲僼儘僢僺乕僨傿僗僋丂幨恀偼弨旛拞

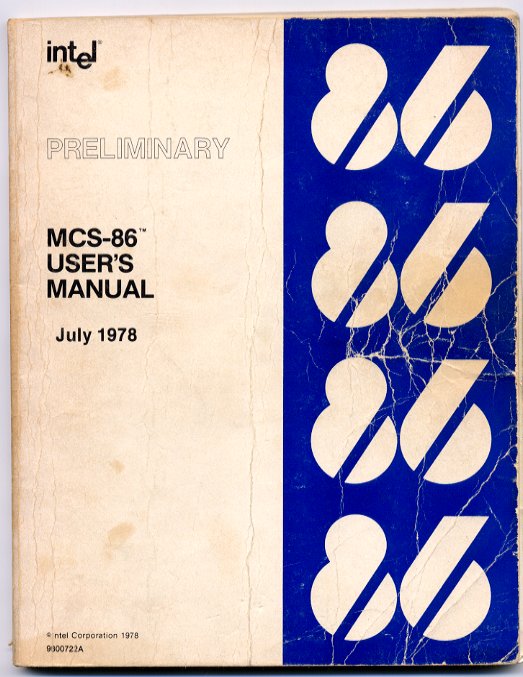

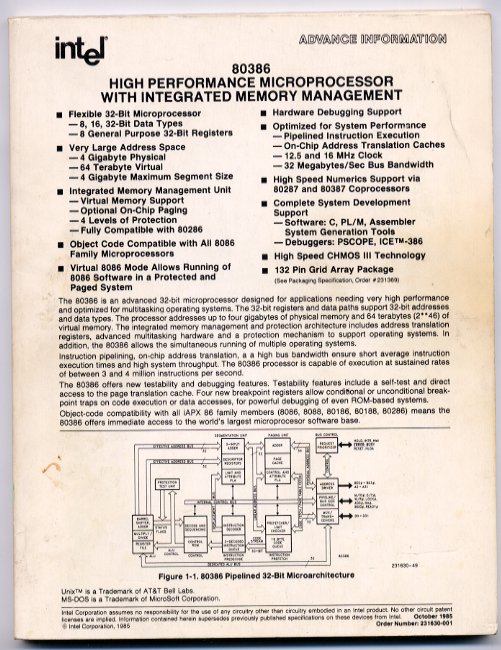

俇俉侽俋丄俉價僢僩俠俹倀丂幨恀偼弨旛拞 丂僀儞僥儖俉侽俉俇丄侾俇價僢僩俠俹倀

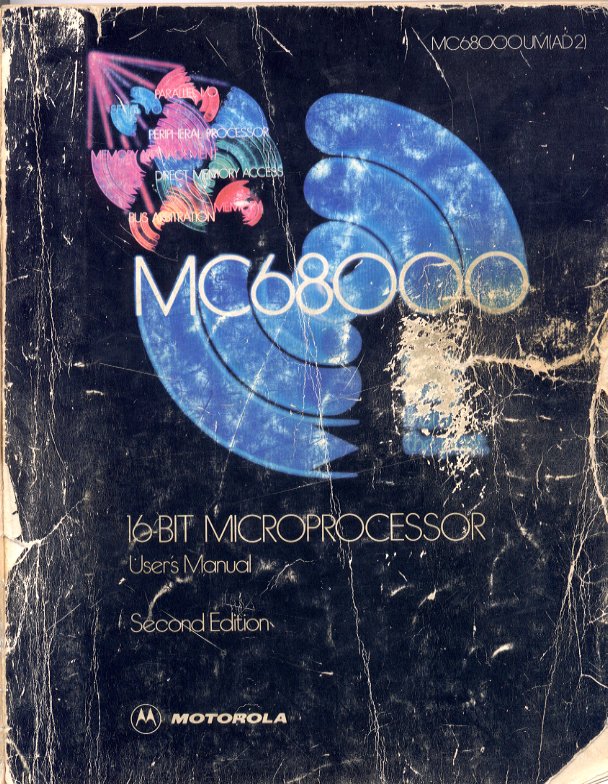

丂俇俉侽侽侽丄侾俇價僢僩俠俹倀 丂俠俼俿僐儞僩儘乕儔丂俫俢係俇俆侽俆

俇俉侽俀侽丄俁俀價僢僩俠俹倀 丂僓僀儘僌倅俉侽侽侽丄俁俀價僢僩俠俹倀

丂俶俽俁俀侽俁俀丄俁俀價僢僩俠俹倀 丂俉侽俁俉俇丄俁俀價僢僩俠俹倀

俇俉侽俁侽丄俁俀價僢僩俠俹倀 丂俇俉侽係侽丄俁俀價僢僩俠俹倀

俹倧倵倕倰俹俠俇侽俁倕丄俁俀價僢僩俼俬俽俠 丂俵俹俠俈係俆俈丄俁俀價僢僩俼俬俽俠

俥俹俧俙撪憻俹倧倵倕倰俹俠

僀儞僥儖俉侽俉侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儅僯儏傾儖偺慡晹慡儁乕僕偼偙偪傜

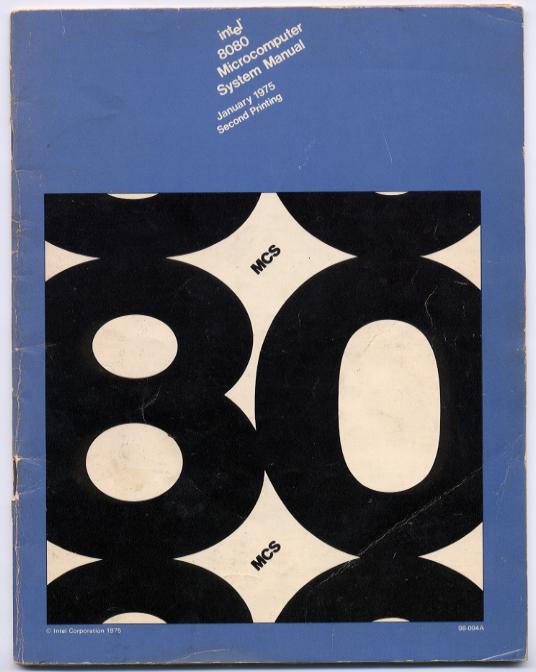

僀儞僥儖俉侽俉侽 儅僯儏傾儖俀儁乕僕栚丄擖弌椡僺儞偺愢柧 慡儁乕僕偼偙偪傜

SEO 俶俤俠丂兪俠俷俵亅係偺儅僯儏傾儖偺昞巻

擔杮揹婥丂係價僢僩俠俹倀丂兪俹俢俈俆侾 俿俲亅俉侽 偲屇傃丄偐側傝僸僢僩偟傑偟偨丅儕儞僋愭偺幨恀偼丄兪俹俢係俆係傪巊偭偨傕偺偱偼側偔乮傗偼傝搑拞偱徚偊傞僋儗乕儉偑偱偨傜偟偄丅偙傟偼丄儐乕僓乕偑晄拲堄偵庢傝奜偟偨傝偡傞偲惷揹婥偱徚偊傞傜偟偄乯儅僗僋俼俷俵斉偱偡丅

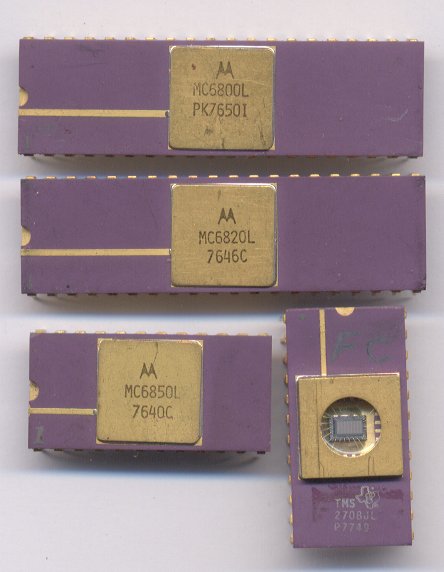

儌僩儘乕儔俇俉侽侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俇俉侽侽丂俉價僢僩俠俹倀 傾僢僾儖嘦 偵巊傢傟傑偟偨丅俇俉侽侽偼丄俉侽俉侽偲斾傋柦椷懱宯偑惍慠偲偟偰偍傝丄俉侽俉侽傛傝抁偔丄彮偟偱偡偑崅懍側張棟偑偱偒傑偟偨丅傑偨丄俆倁扨堦揹尮偱摦嶌偟傑偟偨丅

尰嵼偱傕幚摥偡傞僶儔僢僋僙僢僩 偱偡丅

倅俉侽丂 乮傾僢僾儖嘦偵帡偨宍忬乯

俠俹乛俵偲僼儘僢僺乕僨傿僗僋丂幨恀偼弨旛拞 俇俉侽俋丂幨恀偼弨旛拞 僀儞僥儖俉侽俉俇偺儅僯儏傾儖偺昞巻

僀儞僥儖俉侽俉俇丂侾俇價僢僩俠俹倀 儌僩儘乕儔俇俉侽侽侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俇俉侽侽侽丂侾俇價僢僩俠俹倀 倁俿侾侽侽 偲偄偆偺俢俤俠偺俠俼俿僞乕儈僫儖偑掕斣偱偟偨偑丄妋偐俹俠俋俉侽侾傛傝崅偐偭偨偲巚偄傑偡丅

俠俼俿僐儞僩儘乕儔丂俫俢係俇俆侽俆丂傎偐 僷儞僠僇乕僪 偺侾峴偺暥帤悢偑俉侽暥帤偩偭偨偐傜偺傛偆偱偡丅僀儞僥儖丂俉俀俈俉俇偺儅僯儏傾儖 儌僩儘乕儔俇俉侽俀侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

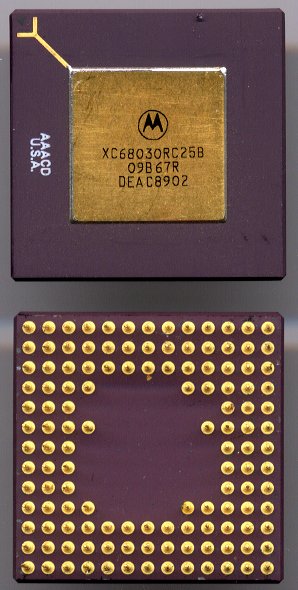

儌僩儘乕儔俇俉侽俀侽丂俁俀價僢僩俠俹倀 俠倷倰倝倶屳姺偺俬俠 丂係俉俇偲尵偭偰傕丄倝俁俉俇偲僺儞屳姺側偺偱偡偑丄僀儞僥儖偑偡偱偵係俉俇傪敪昞偟偰偄偰丄僀儞僥儖傛傝愭偵僉儍僢僔儏傪搵嵹偟偰偄傞偲偄偆俬俠偺僱乕儈儞僌偱偟偨丅

僓僀儘僌倅俉侽侽侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

僓僀儘僌倅俉侽侽侽丂俁俀價僢僩俠俹倀 俶俽丂俁俀價僢僩俠俹倀丂俵俵倀 俶俽丂俁俀價僢僩俠俹倀偺僨乕僞僔乕僩 僀儞僥儖俉侽俁俉俇偺儅僯儏傾儖偺昞巻

僀儞僥儖俉侽俁俉俇丂俁俀價僢僩俠俹倀丂俵俵倀 儌僩儘乕儔俇俉侽俁侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俇俉侽俁侽丂俁俀價僢僩俠俹倀丂俵俵倀 俆僀儞僠俫俢俢 偱丄俀俉俇俵俛偁傝傑偟偨偑丄係擭慜偼偐傠偆偠偰俶俤倂俽亅俷俽偑摦嶌偟偰偄偨偺偱偡偑丄俀侽侽俉擭俁寧偵嵞搙揹尮傪偄傟偰傒傞偲丄婲摦偟傑偣傫偱偟偨丅側傫偲偐丄儅僔儞傪巊偊傞忬懺偵偟偨偄偲巚偄丄俶倂俽亅侾俈俆侽偱専嶕偡傞偲丄俶倕倲俛俽俢偺僀儞僗僩乕儖僨乕僞傪擖庤偱偒傞偙偲偑傢偐傝傑偟偨丅俇俉侽俁侽傪巊偭偨俽俷俶倄偺俶倂俽側傜丄偨偄偰偄摦嶌偡傞傛偆偱偟偨偺偱丄憗懍僟僂儞儘乕僪偟偰擖傟偰傒傑偟偨丅偲偙傠偑丄俶倕倲俛俽俢係丏侽偺僀儞僗僩乕儖僼儘僢僺乕偱偼丄婲摦偑偱偒偢丄俶倕倲俛俽俢俁丏侾丏侾偵曄峏偡傞偲丄僀儞僗僩乕儖偱偒傞傛偆偱偟偨丅俶倕倲俛俽俢係丏侽偱僀儞僗僩乕儖偱偒側偄尰徾偼丄儊乕儕儞僌儕僗僩 偵偁偭偰丄懳嶔偝傟偰偄傞傛偆側偺偱丄嵟怴斉傪姅幃夛幮僪儕乕儉丒僩儗僀儞丒僀儞僞乕僱僢僩丄搶嫗 偐傜僟僂儞儘乕僪偡傞偲丄俶倕倲俛俽俢係丏侽傪僀儞僗僩乕儖偱偒傑偟偨丅俶倂俽亅侾俈俆侽偼丄儌僲僋儘偺價僢僩儅僢僾昞帵偑偱偒丄倃僂僀儞僪僂懳墳偱偡偑丄俶倕倲俛俽俢係丏侽偱偼丄傑偩懳墳偟偰側偄傛偆偱偡丅尰嵼偺偲偙傠丄俼俽俀俁俀俠億乕僩傪巊偭偰偺丄僔儕傾儖僞乕儈僫儖偱偺傒摦嶌壜擻偱偡丅俫俢俢傪姺憰偟偨偺偑偙傟 偱丄拞墰偵偁偭偨丄帴婥僥乕僾傕偡偭偐傝摦嶌偟側偔側偭偰偄偨偺偱丄庢傝奜偟偰偄傑偡丅儌僲僋儘偺僺僢僩儅僢僾偼丄偙偺婎斅 偱昞帵偟偰偍傝丄悢屄偺俴俽俬偼偁傞傕偺偺丄傎偲傫偳偑俿俿俴偺夞楬偱偟偨丅尰嵼偱偼丄偙傟傪巊偭偰昞帵偱偒傞偺偼丄揹尮俷俶屻偡偖偵僐儞僩儘乕儖俠偱弌偰偔傞丄俼俷俵儌僯僞偩偗偱偡丅

俶倂俽亅侾俈俆侽

儌僩儘乕儔俇俉侽係侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俇俉侽係侽丂俁俀價僢僩俠俹倀丂俵俵倀 LC-475

儌僩儘乕儔俵俹俠俇侽俁e偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俵俹俠俇侽俁e丂俁俀價僢僩俼俬俽俠丂俵俵倀 儌僩儘乕儔俵俹俠俈係俆侽偺儅僯儏傾儖偺昞巻

儌僩儘乕儔俵俹俠俵俹俠俈係俆侽丂俁俀價僢僩俼俬俽俠丂俵俵倀 俬俛俵偐傜柍彏偱奐敪娐嫬傪僀儞僗僩乕儖 偱偒傞傛偆偱偡偑丄惈擻傪堷偒弌偡僾儘僌儔儈儞僌偼偐側傝戝曄側傛偆偱偡丅惈擻傪堷偒弌偡偵偼丄傾僙儞僽儔椶帡偺娭悢傪屇傃弌偟丄俠倕倢倢偺僉儍僢僔儏偵僨乕僞傪揮憲偡傞偺傕丄帺慜偱俢俵俙僐儞僩儘乕儔傪惂屼偟側偄偲偄偗側偄傛偆偱偡丅妋偐偵俠倕倢倢偼俇屄傑偱巊偊傞偺偱偡偑丄僱僀僥傿僽側俹倧倵倕倰俹俠偺僐乕僪偼丄暲楍張棟婡峔偱僄儈儏儗乕僩偱偟偐幚峴偱偒側偄偐傜偱偡丅偄傢備傞丄僼儕乕僗働乕儖偺丂Altivec 婡擻搵嵹偺俹倧倵倕倰俹俠偑俇屄巊偊傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅

俥俹俧俙偵撪憻偝傟偨俹倧倵倕倰俹俠 彫宆僨僕僞儖弌椡僇儔乕僇儊儔 傪嶣傝崬傓夞楬偺惢嶌

僀儞僥儖偑嵟弶偵儅僀僋儘僾儘僙僢僒乕傪弌偟偨偺偼丄倝係侽侽係 偲偄偆傕偺偱丄擔杮偺庤夞偟寁嶼婡夿偺儊乕僇乕偑俬俠傪敪拲偟偨偲偒偵丄嫟摨偱奐敪偟偨揹戩梡俬俠傪尦偵偟偰敪揥偝偣偨傕偺偱偡丅偦偺屻丄偙偺俉侽俉侽偺慜恎偲側傞丄倝俉侽侽俉偑弌偰娫傕側偔俉侽俉侽偵側傝傑偟偨丅俉侽俉侽俙偼丄揹婥揑側巇條偱夵椙偝傟偰乮昗弨俿俿俴侾屄暘偺嬱摦擻椡偱丄侾丏俋倣俙乯傛傝巊偄傗偡偔側偭偨傕偺偱偡丅俉侽俉侽俙偵娭偟偰偼丄擔杮偺俶俤俠丄嶰旽側偳偑丄婡擻揑偵摨偠傕偺傪嶌傝丄僙僇儞僪僜乕僗偲偟偰弌偟偰偒傑偟偨丅偨偩俶俤俠偺俉侽俉侽俙偼丄僀儞僥儖僆儕僕僫儖傛傝彮偟夵椙偝傟偰偍傝丄偮傑傝夞楬揑僶僌乮尭嶼屻偺廫恑曗惓偑堎忢乯偲巚傢傟傞晹暘傪廋惓偟偨傕偺偩偭偨偺偱丄僀儞僥儖偺俉侽俉侽俙僜僼僩偑偦偺傑傑摦嶌偟側偄偙偲偑傑傟偵敪惗偟偨偨傔丄俉侽俉侽俙俥俠偲偄偆俬俠傪屻偐傜弌偟傑偟偨丅俥俠偲偼丄僼儖僐儞僷僠偲偄偆堄枴偩偦偆偱偡丅

僀儞僥儖偑嵟弶偵儅僀僋儘僾儘僙僢僒乕傪弌偟偨偺偼丄倝係侽侽係 偲偄偆傕偺偱丄擔杮偺庤夞偟寁嶼婡夿偺儊乕僇乕偑俬俠傪敪拲偟偨偲偒偵丄嫟摨偱奐敪偟偨揹戩梡俬俠傪尦偵偟偰敪揥偝偣偨傕偺偱偡丅偦偺屻丄偙偺俉侽俉侽偺慜恎偲側傞丄倝俉侽侽俉偑弌偰娫傕側偔俉侽俉侽偵側傝傑偟偨丅俉侽俉侽俙偼丄揹婥揑側巇條偱夵椙偝傟偰乮昗弨俿俿俴侾屄暘偺嬱摦擻椡偱丄侾丏俋倣俙乯傛傝巊偄傗偡偔側偭偨傕偺偱偡丅俉侽俉侽俙偵娭偟偰偼丄擔杮偺俶俤俠丄嶰旽側偳偑丄婡擻揑偵摨偠傕偺傪嶌傝丄僙僇儞僪僜乕僗偲偟偰弌偟偰偒傑偟偨丅偨偩俶俤俠偺俉侽俉侽俙偼丄僀儞僥儖僆儕僕僫儖傛傝彮偟夵椙偝傟偰偍傝丄偮傑傝夞楬揑僶僌乮尭嶼屻偺廫恑曗惓偑堎忢乯偲巚傢傟傞晹暘傪廋惓偟偨傕偺偩偭偨偺偱丄僀儞僥儖偺俉侽俉侽俙僜僼僩偑偦偺傑傑摦嶌偟側偄偙偲偑傑傟偵敪惗偟偨偨傔丄俉侽俉侽俙俥俠偲偄偆俬俠傪屻偐傜弌偟傑偟偨丅俥俠偲偼丄僼儖僐儞僷僠偲偄偆堄枴偩偦偆偱偡丅

悽奅偱弶傔偰偺俶俵俷俽僾儘僙僗偺儅僀僐儞丅僀儞僥儖偺倝俉侽侽俉偼丄俹俵俷俽偲屇偽傟丄侾柦椷俀侽兪昩偐偐傝傑偟偨偑丄兪俠俷俵亅係偼俆兪昩偱幚峴偟傑偟偨丅帪婜揑偵偼俉侽俉侽傛傝愭偵弌偰偄傑偡丅偙偺儅僀僐儞偼丄摉帪偺僉儍僢僔儏儗僕僗僞乕側偳偵巊傢傟傑偟偨丅偙偺俬俠偺僔儕乕僘偵丄兪俹俢係俆係偲偄偆俶俵俷俽偺僄儗僋僩儕僢僋丒僀儗乕僓僽儖丒僾儘僌儔儅僽儖丒儕乕僪僆儞儕乕丒儊儌儕乮俤俤俹俼俷俵乯傕弌傑偟偨偑丄彂偄偨撪梕偑搑拞偱徚偊傞偲偄偆晄嬶崌偑昿敪偟丄懡悢偺嵼屔偑敪惗偟偨偨傔丄乮幚嵺偼丄庢傝埖偄晄拲堄偺偨傔丄彂偄偨屻偵惷揹婥側偳偱徚偊偨乯儊乕僇乕偑儅僀僐儞擖栧僉僢僩偵偙偺俤俤俹俼俷俵傪巊偄傑偟偨丅偦偺僉僢僩傪丄俿俲亅俉侽偲屇傃丄偐側傝僸僢僩偟傑偟偨丅儕儞僋愭偺幨恀偼丄兪俹俢係俆係傪巊偭偨傕偺偱偼側偔乮傗偼傝搑拞偱徚偊傞僋儗乕儉偑偱偨傜偟偄丅偙傟偼丄儐乕僓乕偑晄拲堄偵庢傝奜偟偨傝偡傞偲惷揹婥偱徚偊傞傜偟偄乯儅僗僋俼俷俵斉偱偡丅

悽奅偱弶傔偰偺俶俵俷俽僾儘僙僗偺儅僀僐儞丅僀儞僥儖偺倝俉侽侽俉偼丄俹俵俷俽偲屇偽傟丄侾柦椷俀侽兪昩偐偐傝傑偟偨偑丄兪俠俷俵亅係偼俆兪昩偱幚峴偟傑偟偨丅帪婜揑偵偼俉侽俉侽傛傝愭偵弌偰偄傑偡丅偙偺儅僀僐儞偼丄摉帪偺僉儍僢僔儏儗僕僗僞乕側偳偵巊傢傟傑偟偨丅偙偺俬俠偺僔儕乕僘偵丄兪俹俢係俆係偲偄偆俶俵俷俽偺僄儗僋僩儕僢僋丒僀儗乕僓僽儖丒僾儘僌儔儅僽儖丒儕乕僪僆儞儕乕丒儊儌儕乮俤俤俹俼俷俵乯傕弌傑偟偨偑丄彂偄偨撪梕偑搑拞偱徚偊傞偲偄偆晄嬶崌偑昿敪偟丄懡悢偺嵼屔偑敪惗偟偨偨傔丄乮幚嵺偼丄庢傝埖偄晄拲堄偺偨傔丄彂偄偨屻偵惷揹婥側偳偱徚偊偨乯儊乕僇乕偑儅僀僐儞擖栧僉僢僩偵偙偺俤俤俹俼俷俵傪巊偄傑偟偨丅偦偺僉僢僩傪丄俿俲亅俉侽偲屇傃丄偐側傝僸僢僩偟傑偟偨丅儕儞僋愭偺幨恀偼丄兪俹俢係俆係傪巊偭偨傕偺偱偼側偔乮傗偼傝搑拞偱徚偊傞僋儗乕儉偑偱偨傜偟偄丅偙傟偼丄儐乕僓乕偑晄拲堄偵庢傝奜偟偨傝偡傞偲惷揹婥偱徚偊傞傜偟偄乯儅僗僋俼俷俵斉偱偡丅

僀儞僥儖偑俉侽俉侽俙傪弌偟偨屻丄儌僩儘乕儔偑俉價僢僩俠俹倀傪弌偟傑偟偨丅偙偺崰丄懠偵傕俇俆侽俀偲偄偆俉價僢僩俠俹倀傕弌偰偒偰偍傝丄傾僢僾儖嘦偵巊傢傟傑偟偨丅俇俉侽侽偼丄俉侽俉侽偲斾傋柦椷懱宯偑惍慠偲偟偰偍傝丄俉侽俉侽傛傝抁偔丄彮偟偱偡偑崅懍側張棟偑偱偒傑偟偨丅傑偨丄俆倁扨堦揹尮偱摦嶌偟傑偟偨丅

僀儞僥儖偑俉侽俉侽俙傪弌偟偨屻丄儌僩儘乕儔偑俉價僢僩俠俹倀傪弌偟傑偟偨丅偙偺崰丄懠偵傕俇俆侽俀偲偄偆俉價僢僩俠俹倀傕弌偰偒偰偍傝丄傾僢僾儖嘦偵巊傢傟傑偟偨丅俇俉侽侽偼丄俉侽俉侽偲斾傋柦椷懱宯偑惍慠偲偟偰偍傝丄俉侽俉侽傛傝抁偔丄彮偟偱偡偑崅懍側張棟偑偱偒傑偟偨丅傑偨丄俆倁扨堦揹尮偱摦嶌偟傑偟偨丅

俉侽俉侽傪奐敪偟偨僀儞僥儖幮偺儊儞僶乕偑丄僗僺儞傾僂僩偟偰嶌偭偨倅倝倢倧倗幮偺丄俉侽俉侽忋埵屳姺偺俠俹倀丅俉侽俉侽偺枹掕媊柦椷傪奼挘偟偰暋嶨側柦椷懱宯偲側傝傑偟偨偑丄俉侽俉侽偵偼柍偐偭偨僀儞僨僢僋僗儗僕僗僞傪俀屄捛壛偟偰丄傾僪儗僗巜掕偑朙晉偵側傝傑偟偨丅俉價僢僩俠俹倀偺昗弨偲屇偽傟傞傑偱晛媦偟丄儅僀僋儘僾儘僙僢僒偲尵偊偽丄倅俉侽偲偄偆抧埵傪抸偒傑偟偨丅偙偺倅俉侽傪巊偭偨僷乕僜僫儖僐儞僺儏乕僞偑奺幮偐偩弌偝傟丄俶俤俠偐傜偼丄俹俠亅俉侽侽侾偑弌傑偟偨丂乮傾僢僾儖嘦偵帡偨宍忬乯

俉侽俉侽傪奐敪偟偨僀儞僥儖幮偺儊儞僶乕偑丄僗僺儞傾僂僩偟偰嶌偭偨倅倝倢倧倗幮偺丄俉侽俉侽忋埵屳姺偺俠俹倀丅俉侽俉侽偺枹掕媊柦椷傪奼挘偟偰暋嶨側柦椷懱宯偲側傝傑偟偨偑丄俉侽俉侽偵偼柍偐偭偨僀儞僨僢僋僗儗僕僗僞傪俀屄捛壛偟偰丄傾僪儗僗巜掕偑朙晉偵側傝傑偟偨丅俉價僢僩俠俹倀偺昗弨偲屇偽傟傞傑偱晛媦偟丄儅僀僋儘僾儘僙僢僒偲尵偊偽丄倅俉侽偲偄偆抧埵傪抸偒傑偟偨丅偙偺倅俉侽傪巊偭偨僷乕僜僫儖僐儞僺儏乕僞偑奺幮偐偩弌偝傟丄俶俤俠偐傜偼丄俹俠亅俉侽侽侾偑弌傑偟偨丂乮傾僢僾儖嘦偵帡偨宍忬乯

塃偺婎斅偵幚憰偟偨幨恀偼丄搶幣偺廃曈夞楬擖傝丄俠俵俷俽偺倅俉侽偱偡丅俬俠偺撴報偐傜丄侾俋俋係擭惢偲巚傢傟傑偡丅俠俵俷俽側偺偱丄傎偲傫偳敪擬偑側偔丄枾暵偟偨彫偝側働乕僗偵擖傟偰傕椻媝偵擸傓偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

塃偺婎斅偵幚憰偟偨幨恀偼丄搶幣偺廃曈夞楬擖傝丄俠俵俷俽偺倅俉侽偱偡丅俬俠偺撴報偐傜丄侾俋俋係擭惢偲巚傢傟傑偡丅俠俵俷俽側偺偱丄傎偲傫偳敪擬偑側偔丄枾暵偟偨彫偝側働乕僗偵擖傟偰傕椻媝偵擸傓偙偲偼偁傝傑偣傫偱偟偨丅

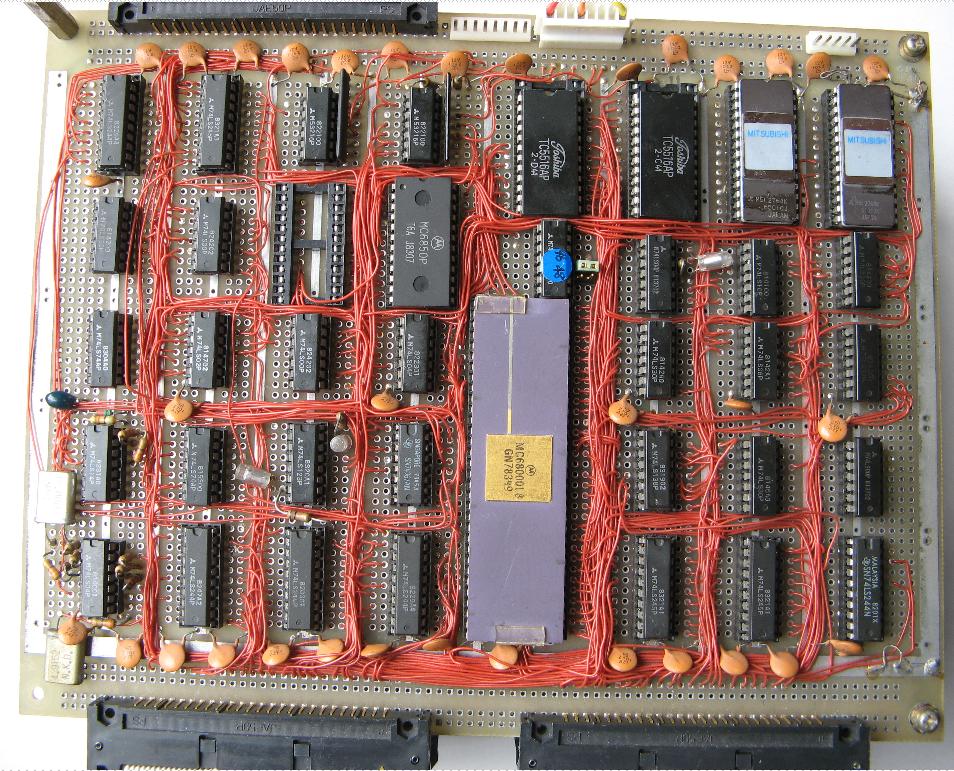

塃偼丄俇俉侽侽侽傪巊偭偨俠俹乛俵亅俇俉俲偑憱傞帋嶌俠俹倀婎斅丅偙偺婎斅偲傕偆堦枃偺儊儌儕婎斅偱俠俹倀晹暘傪峔惉偟丄偝傜偵丄俉僀儞僠僼儘僢僺乕僨傿僗僋僪儔僀僽偲丄俥俢俠婎斅偱俠俹乛俵亅俇俉俲偺憰抲偵側傝傑偡丅婎斅偺壓偺俀屄偺崟偄僐僱僋僞偑丄儊儌儕婎斅傊偺愙懕偵側傝丄嵍忋偺崟偄僐僱僋僞偑丄俥俢俠婎斅傊偺愙懕偵側傝傑偡丅偄傢備傞俠俼俿昞帵偼側偔丄僔儕傾儖偺俠俼俿僞乕儈僫儖傪愙懕偟偰憖嶌偟傑偡丅俠俼俿僞乕儈僫儖偼俹俠俋俉侽侾偐丄俹俠俉俉侽侾傪巊偭偰偄傑偟偨丅俠俼俿僞乕儈僫儖偼丄倁俿侾侽侽偲偄偆偺俢俤俠偺俠俼俿僞乕儈僫儖偑掕斣偱偟偨偑丄妋偐俹俠俋俉侽侾傛傝崅偐偭偨偲巚偄傑偡丅

塃偼丄俇俉侽侽侽傪巊偭偨俠俹乛俵亅俇俉俲偑憱傞帋嶌俠俹倀婎斅丅偙偺婎斅偲傕偆堦枃偺儊儌儕婎斅偱俠俹倀晹暘傪峔惉偟丄偝傜偵丄俉僀儞僠僼儘僢僺乕僨傿僗僋僪儔僀僽偲丄俥俢俠婎斅偱俠俹乛俵亅俇俉俲偺憰抲偵側傝傑偡丅婎斅偺壓偺俀屄偺崟偄僐僱僋僞偑丄儊儌儕婎斅傊偺愙懕偵側傝丄嵍忋偺崟偄僐僱僋僞偑丄俥俢俠婎斅傊偺愙懕偵側傝傑偡丅偄傢備傞俠俼俿昞帵偼側偔丄僔儕傾儖偺俠俼俿僞乕儈僫儖傪愙懕偟偰憖嶌偟傑偡丅俠俼俿僞乕儈僫儖偼俹俠俋俉侽侾偐丄俹俠俉俉侽侾傪巊偭偰偄傑偟偨丅俠俼俿僞乕儈僫儖偼丄倁俿侾侽侽偲偄偆偺俢俤俠偺俠俼俿僞乕儈僫儖偑掕斣偱偟偨偑丄妋偐俹俠俋俉侽侾傛傝崅偐偭偨偲巚偄傑偡丅

擔棫偑弌偟偨丄俠俼俿僐儞僩儘乕儔丅幨恀偺堦斣忋偼丄夵椙斉偺俫俢係俇俆侽俆俽丅婡擻偼偄偨偭偰僔儞僾儖偱丄僇僂儞僞偺偐偨傑傝偺傛偆側傕偺丅摉帪丄俠俼俿偵僉儍儔僋僞傪昞帵偡傞偵偼丄僇僂儞僞梡俬俠丄俈係侾俇侾側偳傪懡悢暲傋傞昁梫偑偁傝傑偟偨丅傑偨丄堦峴俇係暥帤側傜僇僂儞僞傪捈楍偵暲傋傞偩偗偱傛偐偭偨偺偱偡偑丄俠俼俿僞乕儈僫儖偺堦峴偺暥帤悢偼俉侽暥帤側偺偱丄侾俀俉傑偱偺僇僂儞僞傪搑拞偱僋儕傾偡傞婡擻側偳偑捛壛偵側傝丄偐側傝偺俿俿俴夞楬偵側傝傑偟偨丅側偤俉侽暥帤側偺偐丄偦偺婲尮偼丄偳偆傗傜僷儞僠僇乕僪偺侾峴偺暥帤悢偑俉侽暥帤偩偭偨偐傜偺傛偆偱偡丅

擔棫偑弌偟偨丄俠俼俿僐儞僩儘乕儔丅幨恀偺堦斣忋偼丄夵椙斉偺俫俢係俇俆侽俆俽丅婡擻偼偄偨偭偰僔儞僾儖偱丄僇僂儞僞偺偐偨傑傝偺傛偆側傕偺丅摉帪丄俠俼俿偵僉儍儔僋僞傪昞帵偡傞偵偼丄僇僂儞僞梡俬俠丄俈係侾俇侾側偳傪懡悢暲傋傞昁梫偑偁傝傑偟偨丅傑偨丄堦峴俇係暥帤側傜僇僂儞僞傪捈楍偵暲傋傞偩偗偱傛偐偭偨偺偱偡偑丄俠俼俿僞乕儈僫儖偺堦峴偺暥帤悢偼俉侽暥帤側偺偱丄侾俀俉傑偱偺僇僂儞僞傪搑拞偱僋儕傾偡傞婡擻側偳偑捛壛偵側傝丄偐側傝偺俿俿俴夞楬偵側傝傑偟偨丅側偤俉侽暥帤側偺偐丄偦偺婲尮偼丄偳偆傗傜僷儞僠僇乕僪偺侾峴偺暥帤悢偑俉侽暥帤偩偭偨偐傜偺傛偆偱偡丅

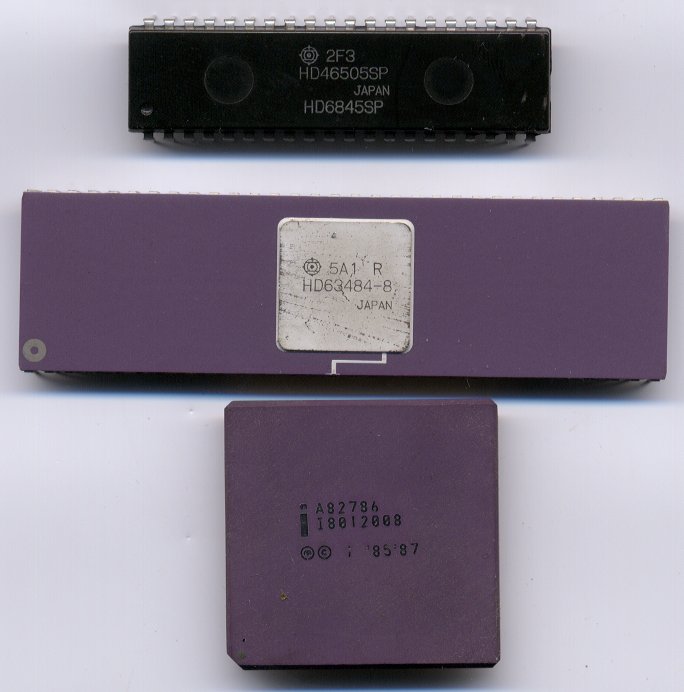

俵俠俇俉侽俀侽俼俠侾俇偺昞偲棤丄晜摦彫悢揰僐僾儘僙僢僒俵俠俇俉俉俉俀俼俠俀俆丅僀儞僥儖偺倝俉侽俁俉俇偼丄僉儍僢僔儏傪搵嵹偟偰偄傑偣傫偱偟偨偑丄俵俠俇俉侽俀侽偼丄傢偢偐偱偡偑俀俆俇僶僀僩偺柦椷僉儍僢僔儏傪撪憻偟丄抁偄僾儘僌儔儉偺孞傝曉偟偱偼丄崅懍偵摦嶌偟傑偟偨丅幚嵺丄抁偄僾儘僌儔儉偺戙昞偲偟偰丄乽僄儔僩僗僥僱僗偺傆傞偄丄SIEVE.C 100夞乿偱偼丄摨堦僋儘僢僋偺倝俉侽俁俉俇偺栺俁攞偺懍搙偑弌傑偟偨丅乮俉侽俁俉俇搵嵹俹俠俋俉侽侾俼俙偺侾俇俵俫倸偲丄俵俠俇俉侽俀侽搵嵹嶻嬈梡儃乕僪偱偺僥僗僩偱丄倝俁俉俇偱偼侾俈昩偐偐偭偨傕偺偑丄俇俉侽俀侽偱偼俇昩偱幚峴偱偒傑偟偨乯

俵俠俇俉侽俀侽俼俠侾俇偺昞偲棤丄晜摦彫悢揰僐僾儘僙僢僒俵俠俇俉俉俉俀俼俠俀俆丅僀儞僥儖偺倝俉侽俁俉俇偼丄僉儍僢僔儏傪搵嵹偟偰偄傑偣傫偱偟偨偑丄俵俠俇俉侽俀侽偼丄傢偢偐偱偡偑俀俆俇僶僀僩偺柦椷僉儍僢僔儏傪撪憻偟丄抁偄僾儘僌儔儉偺孞傝曉偟偱偼丄崅懍偵摦嶌偟傑偟偨丅幚嵺丄抁偄僾儘僌儔儉偺戙昞偲偟偰丄乽僄儔僩僗僥僱僗偺傆傞偄丄SIEVE.C 100夞乿偱偼丄摨堦僋儘僢僋偺倝俉侽俁俉俇偺栺俁攞偺懍搙偑弌傑偟偨丅乮俉侽俁俉俇搵嵹俹俠俋俉侽侾俼俙偺侾俇俵俫倸偲丄俵俠俇俉侽俀侽搵嵹嶻嬈梡儃乕僪偱偺僥僗僩偱丄倝俁俉俇偱偼侾俈昩偐偐偭偨傕偺偑丄俇俉侽俀侽偱偼俇昩偱幚峴偱偒傑偟偨乯

塃偼丄僀儞僥儖倝俉侽俁俉俇偲丄撪晹偵僉儍僢僔儏傪侾倠倐搵嵹偺俠倷倰倝倶係俉俇俢俴俠屳姺偺僥僉僒僗偺俿倃係俉俇俢俴俠丅

僺儞屳姺側偺偱丄偦偺傑傑抲偒姺偊壜擻偱偡偑丄僉儍僢僔儏偼僪儔僀僶傪捛壛偟側偄偲桳岠偵側傝傑偣傫丅偄偯傟傕俹俠俋俉侽侾俼俙偱巊偭偰偄偨傕偺丅偄傑偱傕摦嶌偟傑偡偑丄俵俽亅俢俷俽傪巊偭偰傒傞偲丄偦偺憖嶌惈偺昻庛偝偵偆傫偞傝偟傑偡丅偙偺俁俉俇偐傜丄僀儞僥儖宯偺俠俹倀婎斅偺愝寁偼偟側偔側傝傑偟偨丅

塃偼丄僀儞僥儖倝俉侽俁俉俇偲丄撪晹偵僉儍僢僔儏傪侾倠倐搵嵹偺俠倷倰倝倶係俉俇俢俴俠屳姺偺僥僉僒僗偺俿倃係俉俇俢俴俠丅

僺儞屳姺側偺偱丄偦偺傑傑抲偒姺偊壜擻偱偡偑丄僉儍僢僔儏偼僪儔僀僶傪捛壛偟側偄偲桳岠偵側傝傑偣傫丅偄偯傟傕俹俠俋俉侽侾俼俙偱巊偭偰偄偨傕偺丅偄傑偱傕摦嶌偟傑偡偑丄俵俽亅俢俷俽傪巊偭偰傒傞偲丄偦偺憖嶌惈偺昻庛偝偵偆傫偞傝偟傑偡丅偙偺俁俉俇偐傜丄僀儞僥儖宯偺俠俹倀婎斅偺愝寁偼偟側偔側傝傑偟偨丅 倝係俉俇俢倃俀丅偄傢備傞俢俷俽乛倁偲屇偽傟偨俬俛俵屳姺婡偲偟偰嵟弶偵攦偭偨傕偺丅倂倝値倓倧倵倱俁丏侾偑僀儞僗僩乕儖偝傟偰偄傑偟偨丅儊儌儕偼俉俵俛幚憰偝傟偰偄傑偟偨偑丄儅僓乕儃乕僪偲偟偰偼俇係俵俛傑偱壜擻偩偭偨偺偱丄嵟廔揑偵偼俇係俵俛偵側傝丄倂倝値倓倧倵倱俋俆傕摦嶌偟傑偟偨偑丄儅僂僗偺摦偒偑傗傗撦偔側傝傑偟偨丅俁俉俇埲屻俠俹倀婎斅偲偟偰僀儞僥儖宯偼愝寁偟偰偄側偄偺偱丄儅僯儏傾儖偼帩偭偰偄傑偣傫丅

倝係俉俇俢倃俀丅偄傢備傞俢俷俽乛倁偲屇偽傟偨俬俛俵屳姺婡偲偟偰嵟弶偵攦偭偨傕偺丅倂倝値倓倧倵倱俁丏侾偑僀儞僗僩乕儖偝傟偰偄傑偟偨丅儊儌儕偼俉俵俛幚憰偝傟偰偄傑偟偨偑丄儅僓乕儃乕僪偲偟偰偼俇係俵俛傑偱壜擻偩偭偨偺偱丄嵟廔揑偵偼俇係俵俛偵側傝丄倂倝値倓倧倵倱俋俆傕摦嶌偟傑偟偨偑丄儅僂僗偺摦偒偑傗傗撦偔側傝傑偟偨丅俁俉俇埲屻俠俹倀婎斅偲偟偰僀儞僥儖宯偼愝寁偟偰偄側偄偺偱丄儅僯儏傾儖偼帩偭偰偄傑偣傫丅

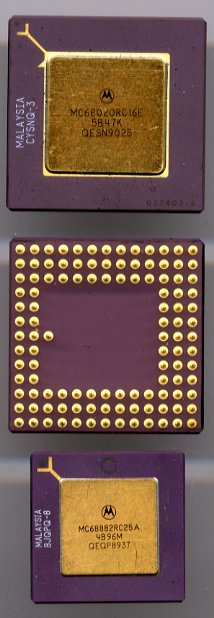

俇俉侽俁侽偼僗僺乕僪揑偵偄傑偄偪偩偭偨偺偱丄傑偨丄慻傒崬傒梡搑偲偟偰偼俵俵倀偼昁梫側偐偭偨偺偱丄僒儞僾儖傪峸擖偟偨傕偺偺丄巊偆偙偲偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅幨恀偼擖徿昳偲偟偰妉摼偟偨儚乕僋僗僥乕僔儑儞偺丄俽俷俶倄偺俶倂俽亅侾俈俆侽偵巊傢傟偰偄偨俀俆俵俫倸偲丄僒儞僾儖昳偺棤懁偱偡丅俶倂俽亅侾俈俆侽偼丄俫俢俢偑傎偲傫偳撉傔側偔側傝丄崱偱偼俶俤倂俽亅俷俽偼婲摦偟傑偣傫丅

俇俉侽俁侽偼僗僺乕僪揑偵偄傑偄偪偩偭偨偺偱丄傑偨丄慻傒崬傒梡搑偲偟偰偼俵俵倀偼昁梫側偐偭偨偺偱丄僒儞僾儖傪峸擖偟偨傕偺偺丄巊偆偙偲偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅幨恀偼擖徿昳偲偟偰妉摼偟偨儚乕僋僗僥乕僔儑儞偺丄俽俷俶倄偺俶倂俽亅侾俈俆侽偵巊傢傟偰偄偨俀俆俵俫倸偲丄僒儞僾儖昳偺棤懁偱偡丅俶倂俽亅侾俈俆侽偼丄俫俢俢偑傎偲傫偳撉傔側偔側傝丄崱偱偼俶俤倂俽亅俷俽偼婲摦偟傑偣傫丅

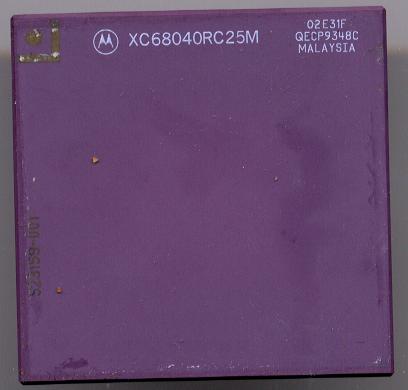

儅僯儏傾儖偼丄俵俠俇俉侽係侽偲側偭偰偄傑偡偑丄幨恀偺俬俠偼丄倃俠俇俉侽係侽偲側偭偰偄傑偡丅倃俠偲偄偆偺偼丄捠忢偺巊梡偱偼栤戣側偔摦嶌偟傑偡偑丄儅僯儏傾儖偺僗儁僢僋偲姰慡偵摨堦偱側偄偲偄偆堄枴偱丄僾儘僌儔儉揑偵丄僷僢僠傪偁偰傞昁梫偑偁傞偲偄偆偙偲傜偟偄丅偁傞摿庩側忦審偱晄嬶崌偑敪惗偡傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偦偆偄偆応柺偵憳嬾偟偨偙偲偼偁傝傑偣傫丅偙偺俬俠偼丄晜摦彫悢揰傪撪憻偟偰偄傑偡偑丄撪憼偟偰偄側偄丄俇俉俴俠侽係侽偼丄俴俠偲偄偆柤慜傪偦偺傑傑僷僜僐儞偺宆柤偺堦晹偵巊傢傟傑偟偨丅 LC-475

儅僯儏傾儖偼丄俵俠俇俉侽係侽偲側偭偰偄傑偡偑丄幨恀偺俬俠偼丄倃俠俇俉侽係侽偲側偭偰偄傑偡丅倃俠偲偄偆偺偼丄捠忢偺巊梡偱偼栤戣側偔摦嶌偟傑偡偑丄儅僯儏傾儖偺僗儁僢僋偲姰慡偵摨堦偱側偄偲偄偆堄枴偱丄僾儘僌儔儉揑偵丄僷僢僠傪偁偰傞昁梫偑偁傞偲偄偆偙偲傜偟偄丅偁傞摿庩側忦審偱晄嬶崌偑敪惗偡傞偐傕偟傟傑偣傫偑丄偦偆偄偆応柺偵憳嬾偟偨偙偲偼偁傝傑偣傫丅偙偺俬俠偼丄晜摦彫悢揰傪撪憻偟偰偄傑偡偑丄撪憼偟偰偄側偄丄俇俉俴俠侽係侽偼丄俴俠偲偄偆柤慜傪偦偺傑傑僷僜僐儞偺宆柤偺堦晹偵巊傢傟傑偟偨丅 LC-475

帋嶌婎斅忋偺俹倧倵倕倰俹俠丂俇侽俁倕丅僙儔儈僢僋僷僢働乕僕偵丄俀係侽杮偺嵶偄僺儞偑巐曽偵弌偰偄傑偡丅侾俁俁俵俫倸偱摦嶌偟傑偡丅嫙媼偡傞僋儘僢僋偼嵟戝偱俇俇俵俫倸傑偱壜擻偱偡偑丄帋嶌婎斅偱偼俁俁丏俁俵俫倸偵偟偰丄撪晹偱係攞偵側傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅俼俬俽俠側偺偱丄摨偠張棟傪偡傞偺偵柦椷悢偼憹偊傑偡偑丄侾僋儘僢僋偱侾柦椷幚峴偡傞偺偱丄僉儍僢僔儏偑僸僢僩偡傞偲丄俇俉侽係侽側偳偲斾妑偡傞偲偐側傝憗偔側傝傑偡丅俀俆俵俫倸偺俇俉侽係侽偺俀乣俁攞偵偼側偭偨偲巚偄傑偡丅

帋嶌婎斅忋偺俹倧倵倕倰俹俠丂俇侽俁倕丅僙儔儈僢僋僷僢働乕僕偵丄俀係侽杮偺嵶偄僺儞偑巐曽偵弌偰偄傑偡丅侾俁俁俵俫倸偱摦嶌偟傑偡丅嫙媼偡傞僋儘僢僋偼嵟戝偱俇俇俵俫倸傑偱壜擻偱偡偑丄帋嶌婎斅偱偼俁俁丏俁俵俫倸偵偟偰丄撪晹偱係攞偵側傞傛偆偵偟偰偄傑偡丅俼俬俽俠側偺偱丄摨偠張棟傪偡傞偺偵柦椷悢偼憹偊傑偡偑丄侾僋儘僢僋偱侾柦椷幚峴偡傞偺偱丄僉儍僢僔儏偑僸僢僩偡傞偲丄俇俉侽係侽側偳偲斾妑偡傞偲偐側傝憗偔側傝傑偡丅俀俆俵俫倸偺俇俉侽係侽偺俀乣俁攞偵偼側偭偨偲巚偄傑偡丅

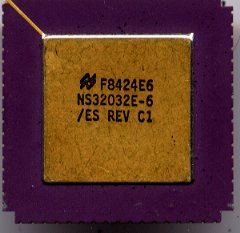

塃偺俵俹俠俈係俆俈偼丄俈係俆侽僔儕乕僘嵟屻丠偺嵟懍乮侾丏俀俇俈俧俫倸乯偺俬俠偲側傞傛偆偱偡丅偙偺俬俠偼丄奜晹偵俴俁僉儍僢僔儏傪憹愝偡傞傛偆偵側偭偰偍傝丄尵傢偽堦悽戙慜偺傾乕僉僥僋僠儍乕偱丄奜晹僉儍僢僔儏偱偼僗僺乕僪偵尷奅偑偁傝傑偡丅偙偺俬俠偺撪憻俴俀僉儍僢僔儏偼俆侾俀俲俛偟偐偁傝傑偣傫丅尰嵼偱偼丄梕検偺戝偒偄俴俀僉儍僢僔儏傪撪憻偡傞偲偄偆僩儗儞僪偵側偭偰偍傝丄僼儕乕僗働乕儖偱傕丄俈係係俉乮嵟崅偱侾丏俈俧俫倸丄俴俀偑侾俵俛乯偲偐丄儊僀儞儊儌儕僐儞僩儘乕儔傕撪憼偡傞僞僀僾偺丄俵俹俠俉俇係侾俢乮Dual Core 侾丏俆俧俫倸乯偵堏峴偟偮偮偁傝偁傑偡丅偦傟偱傕僗僺乕僪揑偵偼丄僀儞僥儖偵姰慡偵堷偒棧偝傟偨姶傪斲傔傑偣傫丅

塃偺俵俹俠俈係俆俈偼丄俈係俆侽僔儕乕僘嵟屻丠偺嵟懍乮侾丏俀俇俈俧俫倸乯偺俬俠偲側傞傛偆偱偡丅偙偺俬俠偼丄奜晹偵俴俁僉儍僢僔儏傪憹愝偡傞傛偆偵側偭偰偍傝丄尵傢偽堦悽戙慜偺傾乕僉僥僋僠儍乕偱丄奜晹僉儍僢僔儏偱偼僗僺乕僪偵尷奅偑偁傝傑偡丅偙偺俬俠偺撪憻俴俀僉儍僢僔儏偼俆侾俀俲俛偟偐偁傝傑偣傫丅尰嵼偱偼丄梕検偺戝偒偄俴俀僉儍僢僔儏傪撪憻偡傞偲偄偆僩儗儞僪偵側偭偰偍傝丄僼儕乕僗働乕儖偱傕丄俈係係俉乮嵟崅偱侾丏俈俧俫倸丄俴俀偑侾俵俛乯偲偐丄儊僀儞儊儌儕僐儞僩儘乕儔傕撪憼偡傞僞僀僾偺丄俵俹俠俉俇係侾俢乮Dual Core 侾丏俆俧俫倸乯偵堏峴偟偮偮偁傝偁傑偡丅偦傟偱傕僗僺乕僪揑偵偼丄僀儞僥儖偵姰慡偵堷偒棧偝傟偨姶傪斲傔傑偣傫丅

僴僀僄儞僪偺儅僀僋儘僾儘僙僢僒偺儃乕僪愝寁偱偼丄儊儌儕僐儞僩儘乕儔偵俥俹俧俙傪巊傢側偄偲丄惈擻傪堷偒弌偣傑偣傫丅嵟怴偺儅僀僋儘僾儘僙僢僒偱偼儊儌儕僐儞僩儘乕儔傪撪憻偟偰偄傞傕偺偑弌偰偒偰偄傑偡偑丄俠俹倀儃乕僪愝寁偱偼丄俠俹倀亄俥俹俧俙偲偄偆慻傒崌傢偣偵側傞偙偲偑懡偄偺偱丄俠俹倀堦懱宆偺俥俹俧俙偑搊応偟偰偒傑偟偨丅俹倧倵倕倰俹俠傪撪憻偟偨丄倃倝倢倝値倶偺倁倝倰倲倕倶俀倫倰倧偲偐丄倁倝倰倲倕倶係俥倃側偳偱偡丅偙偺傛偆側俥俹俧俙傪巊偆偲丄巊偄偨偄儊儌儕傪帺桼偵慖戰偱偒傑偡偟丄俠俹倀傪暿偵嵹偣傞昁梫偑柍偔側傝丄幚憰柺愊傪彫偝偔偱偒傑偡丅偦偺戙傢傝丄俠俹倀偺惈擻偼俥俹俧俙偺僌儗乕僪撪偱偟偐僶儕僄乕僔儑儞偑柍偔丄倁倝倰倲倕倶係偱偼丄奐敪娐嫬俤俢俲偺僨僼僅儖僩偱俁侽侽俵俫倸丄嵟崅惈擻偱傕係俆侽俵俫倸偲側偭偰偟傑偄傑偡丅幨恀偺傕偺偼丄嵟崅廃攇悢偑丄俁俆侽俵俫倸偱偡偐傜丄僴僀僄儞僪偺俹倧倵倕倰俹俠偺惈擻偲斾妑偡傞偲丄悢暘偺侾偖傜偄偟偐婜懸偱偒傑偣傫丅

僴僀僄儞僪偺儅僀僋儘僾儘僙僢僒偺儃乕僪愝寁偱偼丄儊儌儕僐儞僩儘乕儔偵俥俹俧俙傪巊傢側偄偲丄惈擻傪堷偒弌偣傑偣傫丅嵟怴偺儅僀僋儘僾儘僙僢僒偱偼儊儌儕僐儞僩儘乕儔傪撪憻偟偰偄傞傕偺偑弌偰偒偰偄傑偡偑丄俠俹倀儃乕僪愝寁偱偼丄俠俹倀亄俥俹俧俙偲偄偆慻傒崌傢偣偵側傞偙偲偑懡偄偺偱丄俠俹倀堦懱宆偺俥俹俧俙偑搊応偟偰偒傑偟偨丅俹倧倵倕倰俹俠傪撪憻偟偨丄倃倝倢倝値倶偺倁倝倰倲倕倶俀倫倰倧偲偐丄倁倝倰倲倕倶係俥倃側偳偱偡丅偙偺傛偆側俥俹俧俙傪巊偆偲丄巊偄偨偄儊儌儕傪帺桼偵慖戰偱偒傑偡偟丄俠俹倀傪暿偵嵹偣傞昁梫偑柍偔側傝丄幚憰柺愊傪彫偝偔偱偒傑偡丅偦偺戙傢傝丄俠俹倀偺惈擻偼俥俹俧俙偺僌儗乕僪撪偱偟偐僶儕僄乕僔儑儞偑柍偔丄倁倝倰倲倕倶係偱偼丄奐敪娐嫬俤俢俲偺僨僼僅儖僩偱俁侽侽俵俫倸丄嵟崅惈擻偱傕係俆侽俵俫倸偲側偭偰偟傑偄傑偡丅幨恀偺傕偺偼丄嵟崅廃攇悢偑丄俁俆侽俵俫倸偱偡偐傜丄僴僀僄儞僪偺俹倧倵倕倰俹俠偺惈擻偲斾妑偡傞偲丄悢暘偺侾偖傜偄偟偐婜懸偱偒傑偣傫丅